トピックス

第51回出版研究集会「出版をあきらめない」

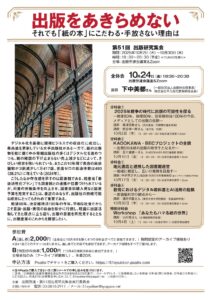

第51回出版研究集会

PDFチラシ 51syukken_akiramenai

開催期間:2025年10月2日(木)~10月30日(水)

参加費:

A[通し券]2,000円(全体会と10月4日を除く4つの分科会すべてに参加できます。)期間限定のアーカイブ視聴あり

*注*1回ごとのチケットはありません。通し券でどの回でも参加できます。アーカイブ視聴もすべてご案内します。

B[特別分科会券]1,000円(10月4日特別分科会に参加できます。)

会場参加のみ(アーカイブ視聴無し)、先着20名

申込方法 Peatixでチケットをご購入ください。

https://51syukken.peatix.com

会場 :出版労連会議室+Zoom

*************************************************************

◎全体会 出版をあきらめない それでも「紙の本」にこだわる・手放さない理由は

2025年10月24日(金)18:30~20:30 出版労連会議室&Zoom

講師 下中美都さん(一般社団法人出版梓会理事長/株式会社平凡社代表取締役会長)

デジタル化を基礎に版権ビジネスでの収益化に成功し、最高益を更新している大手出版社がある一方で、紙の出版物を柱に置く中小零細出版社の多くはデジタル化を進めつつも、紙の雑誌の下げ止まらない売上減少などによって、きびしい経営を強いられている。またこの10年間で書店の総店舗数が3割減少し1万417店、書店ゼロの自治体数は493(28.2%)に増えている(2024年)。

こうしたなか存在感を示すのは図書館である。経産省「書店活性化プラン」でも図書館との連携が位置づけられているが、司書の労働条件を向上させ、図書資料購入費など図書予算を充実することは、書店のみならず、出版社の持続可能な経営にとってもきわめて重要である。

戦後80年、治安維持法100年の今年、平和な社会だからこそ言論・出版・表現の自由を存分に行使し、旺盛に出版活動してきた原点に立ち返り、出版の意義を再発見するとともに、出版産業のこれからを展望したい。

*************************************************************

分科会① 10月2日(木)18:30~20:30/出版労連会議室+Zoom

2025年戦争の時代に出版の可能性を探る

―戦後80年、被爆80年、治安維持法100年の今日、メディアとしての出版の役割―

講師 美浦克教さん(共同通信/元新聞労連委員長)

講師 熊谷伸一郎さん(地平社・代表)

先の大戦は世界を破壊し尽くした。戦後80年、被爆80年、治安維持法100年の今年、メディアはどう振り返るのか。新聞は放送は、そして出版は。非戦はどこに…。第三次世界大戦という言葉も飛び出す時代となった今、戦争遂行に加担したメディアの敗北から学ぶことを通じて、戦争を失くす力を持つ出版の可能性を探る。

分科会② 10月10日(金)18:30~20:30/出版労連会議室+Zoom

KADOKAWA・BECプロジェクトの全貌

―出版DXは紙の出版の救世主となるか―

講師 五十嵐健一さん(KADOKAWA BEC推進部 部長)

KADOKAWAのBECプロジェクトでは、書店注文に直接即時対応できる仕組みや高速出荷機能の自動倉庫の構築で、書店からの返品が激減した。さらにデジタル印刷で製造された書籍が累計3000万部を突破し、紙の書籍の製造の在り方が変化しているという。この「欲しい本がいつでも手に入る世界」を謳う出版DXの全貌を五十嵐BEC推進部長に伺う。

分科会③ 10月17日(金)18:30~20:30/出版労連会議室+Zoom

地元書店と連携した図書館運営

―地域に根差し、互いの発展を目指す―

講師 中沢孝之さん(福島県・白河市立図書館館長) ★オンラインで講演の予定★

地域の人が利用する図書館と地元書店。両者は競合関係にあるのではなく、協力関係・共存関係にある。その関係は読書文化のためにも重要であり、最近改めて注目されている。選書・発注・装備・納品・貸出などの図書館業務に即しながら、両者の連携の重要性を現役図書館長の中沢さんにお話しいただく。なお地元書店の方の発言も予定している。

分科会④ 10月30日(木)18:30~20:30/出版労連会議室+Zoom

教育におけるデジタル教科書とAI活用の危険

―言語脳科学の観点から―

講師 酒井邦嘉さん(東京大学大学院教授・言語脳科学者)

デジタル教科書を正式な教科書と認める方針が示され、授業でのICT活用が強く推し進められている。教育のデジタル化に警鐘を鳴らす酒井邦嘉教授をお招きし、言語脳科学の観点から、教育におけるデジタル機器やAI活用の危険性、紙の教科書や手書きの重要性、過剰なQRコードを廃し、適切なマルチタスクにつながる教科書のあり方などについてお話しいただく。

特別分科会 10月4日(土)13:00~15:00過ぎ頃まで/出版労連会議室

Workshop 「あなたもハマる紙の世界」

★会場参加のみ・先着20名まで★

講師 小川亮さん(京橋紙業執行役員)

書籍の編集に携わった人なら、本文だけではなく、表紙、見返し、カバー、あるいは扉など、用途別にさまざまな種類の紙があることをご存じかと思います。今回の研究集会では、紙のことならなんでも知っている、京橋紙業の小川亮さんを講師に、基礎知識からさまざまなトリビアまで、体験学習します。土曜の午後、あなたも紙の「沼」にハマ

ってみませんか?

*注*アーカイブ視聴はありません

*************************************************************

お問い合わせ:出版労連・第51回出版研究集会事務局

メール:51syukken@syuppan.net

電話:03-3816-2911