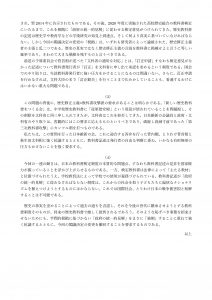

出版労連・ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)による「常駐フリーアンケート調査」を実施しています。出版社等に出向いて働くフリーランス(常駐フリー)の方はご記入ください。

出版労連・出版ネッツ:常駐フリーアンケート調査【外部リンク】

アンケート回答期間:2022年12月16日~2023年2月10日 2

名称:「常駐フリーアンケート調査」

対象者:出版社等に出向いて働くフリーランス(常駐フリー)

〈常駐フリーの定義(仮)〉

業務委託契約や請負契約を結んで働いている人で、以下の①~③のすべてに当てはまる人のことです。

- ①指定された場所で仕事をしていること(基本は出版社等に出向いて社員の指示のもとで働いている人を指すが、コロナ禍により在宅勤務を許されている場合は指定された場所を自宅と考えてよい)

- ②1社について、1週間20時間以上、または月80時間以上就業していること

- ③1カ月以上の業務継続が見込まれること

※契約社員(雇用)と常駐フリーの見分け方:常駐フリーは労働保険(雇用保険と労災保険)に加入していない。源泉徴収されていても、発行されるのは源泉徴収票ではなく支払調書である。

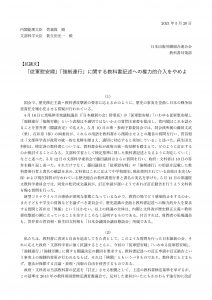

調査目的

フリーランスの働き方は多様だが、出版業界には「常駐フリー」と呼ばれる、雇用労働者とあまり変わらない働き方をしている人たちがいる。2022年9月、出版ネッツは「常駐フリーアンケート調査&聞き取り調査」を行い、報告書を公表した。サンプル数は少ないが、そこから常駐フリーのさまざまな実態、ニーズ、課題が見えてきた。

常駐フリーの権利・条件の向上や課題解決のためには、まずは常駐フリーの実態を「見える化」する必要がある。そのためのアンケート調査である。常駐フリーの組織化も視野に入れて取り組みたい。

・集計結果公表:2023年3月末~4月中旬(予定)※出版ネッツ、出版労連の公式サイトにて公表

・問い合わせ先:出版ネッツ総合窓口(常駐フリー) 出版労連